コンピュータにはメモリがあって、モノを覚えておくことができます。コンピュータにモノを覚えさせるには、変数を使います。変数とは、ある情報に名前を付け、その内容を覚えておくものです。

食料品を買い物に行くとして、リンゴを5つ買わないといけないとしましょう。コンピュータにいくつのリンゴを買わないといけないかを覚えてもらうには、変数を次のように使います。

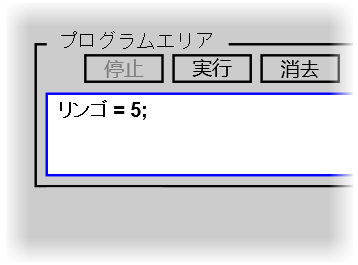

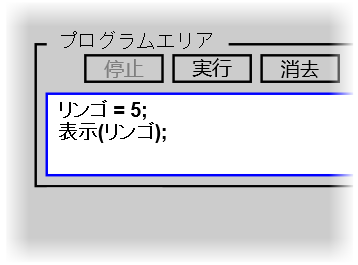

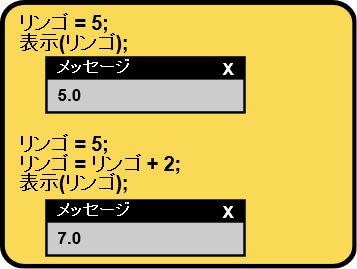

左のプログラムエリアの青い枠に"リンゴ = 5;"と入力してください。

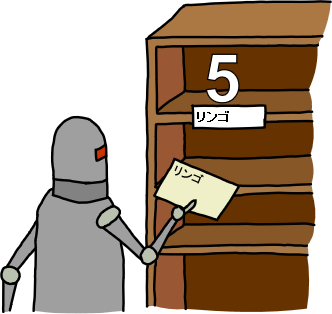

プログラムを走らせると、コンピュータはメモリに5という数字を記憶し、その情報に"リンゴ"という名前を付けます。

コンピュータからその情報を取り出すには、探している情報の名前を伝えてあげるだけでよいのです。コンピュータはメモリの中を調べて、その情報を取り出してくれます。

プログラムの最後に、"表示(リンゴ);"と書いてください。このプログラムを走らせると、コンピュータはリンゴが変数であることに気がついて、メモリの中を探して、プログラムの前の部分で、あなたが記憶させた5を表示してくれます。

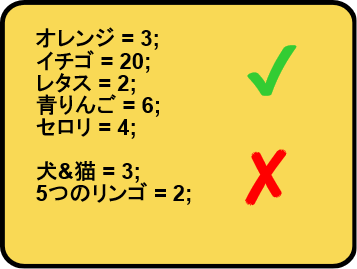

変数には変なシンボルが入らないかぎり、どんな名前を付けることもできます。変数名に数字を使うこともできますが、先頭に置くことはできません。これが買い物リストです。

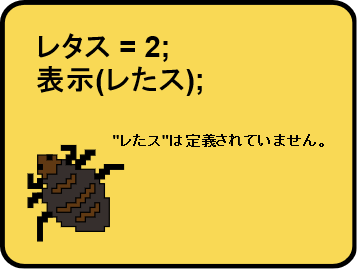

変数はいつでも同じ表記になるように気を付けてください。大文字・小文字や、ひらがな・カタカナもそのままにしてください。コンピュータに教えていない変数を使ったり、表記を間違えると、コンピュータは文句を言ってきます。

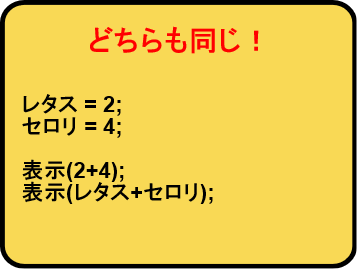

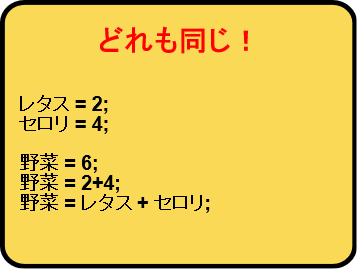

計算の中で変数を使うこともできます。たとえば、"表示(2+4);"の代わりに"表示(レタス+セロリ);"と書くことができます。どちらも同じになります。試してみてください。

計算をしたあとで、すべてを変数に入れることもできますし、変数を計算に使うこともできます。変数「野菜」に値をセットする3通りの違うやり方を見てください。どれも同じ結果になります。

お友達がアップルパイを焼きたいので、リンゴをもう2つ買ってきてほしいといったとしましょう。そのためには、もともと買おうとしていたリンゴの数に2を足せばよいのです。これで、買い物リストにリンゴが2つ追加されます。

変数について、ちょっと困ったことと言えば、コンピュータはプログラムを走らせるたびに、全てを忘れてしまうことです。なので、プログラムの初めで、すべての変数を設定しなければなりません。