コンピュータをプログラムで命令に従わせることはできますが、ここまでのところでは、判断をさせることができていません。

「もし」命令を使えば、コンピュータは二つのものを比べて判断をすることができます。やり方の一つは、二つのものが同じであるかどうかを調べることです。

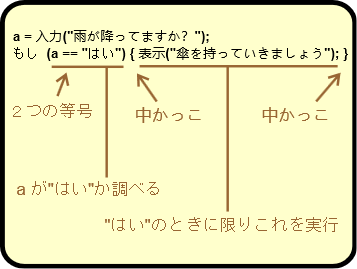

そのためには「もし」命令のあとにかっこを書きます。そして、コンピュータに比べさせたいものを書いて、等号を二つ、そしてもう一つの比べさせたいものを書きます。そうしてかっこを閉じて、中かっこを書きます。そこには二つのものが等しかったときに実行させたい命令を書いて、かっこを閉じます。

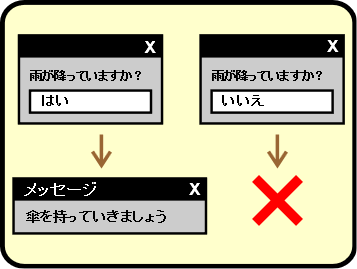

この小さなプログラムは、「はい」と答えた場合、コンピュータが傘を持っていくように言ってくれます。「はい」と少しでも違う答えをすると、コンピュータは何もしません。「いいえ」とか「さぁ」などと答えてもコンピュータは何もしません。「ハイ」のように表記が違うだけでも、「はい」と完全に同じではないので、コンピュータは何もしません。

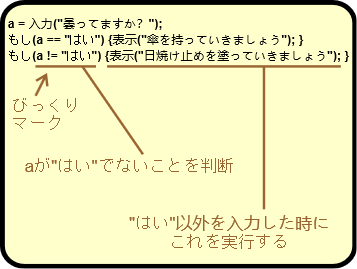

びっくりマークと等号のセットは「等しくない」を意味します。上のプログラムでは、まずはじめに「はい」と入力されたかチェックし、その時は傘を持っていくように言います。次に「はい」以外を入力されたかをチェックし、その時は日焼け止めを持っていくように言います。

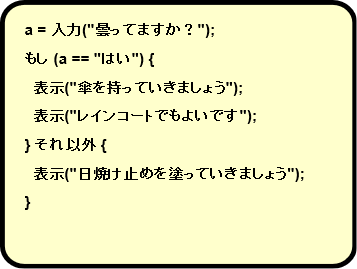

2つの「もし」命令を並べる代わりに、「それ以外」命令を使うことができます。上のプログラムでは、aが「はい」ならあることを実行し、aが「はい」でなければ、「それ以外」の後に来る命令を実行します。中かっこの中には、複数の命令を並べることができることにも注目です。見やすいように、改行して並べることもできます。

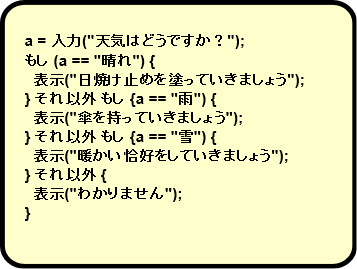

「もし」命令をたくさん並べることができるので便利です。「もし」命令を並べるには「それ以外」の後に「もし」をつなげていきます。 「それ以外」と「もし」の間にはスペースを入れなければなりません。コンピュータはあまり賢くないので、命令をつなげてしまうとわからなくなってしまうのです。なので、異なる命令の間にはスペースを入れるのです。ここでは、「晴れ」「雨」「雪」と入力すれば、コンピュータが何をすればよいか教えてくれます。それ以外の入力をすると、コンピュータは一番最後に、入力内容が分からなかったことを知らせます。

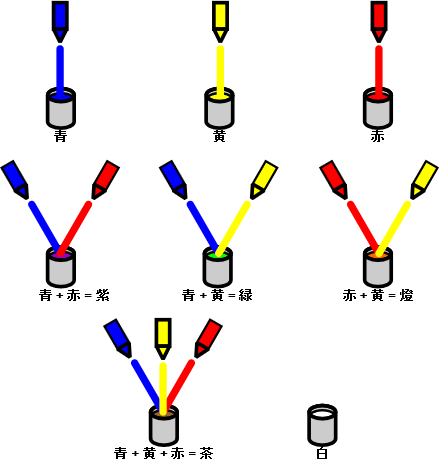

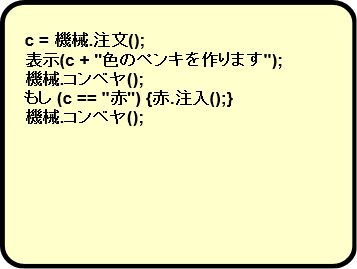

左側で、ペンキ混合機のプログラムを書きましょう。赤、青、黄のペンキを使って他の色のペンキを作ります。

機械.注文()命令は、何色のペンキを作るかを問い合わせ、ペンキの色を表示します。次に機械にその色を作るように命令します。最初に、機械.コンベヤ()命令をつかって、コンベヤベルト状のペンキ缶をスプレーの下に動かします。赤.注入(), 青.注入(), 黄.注入() は目的のペンキを作るためにペンキ缶にそれぞれのペンキを入れます。次の機械.コンベヤ()でペンキ缶が運ばれてくるので、正しくできているか調べます。他の色のペンキが作れるか試してみますか?